El origen de la vida en el pensamiento antiguo

Desde el principio de los tiempos, los seres humanos nos hemos preguntado cuál es nuestro origen y cómo pudo ocurrir la transición de la materia inerte al ser vivo en los inicios del planeta.

Desde los inicios del pensamiento transcendente, probablemente con los neandertales, se han relacionado los elementos terrestres con la vida, con mayor o menor implicación divina.

Este pensamiento de desarrollo profundamente, y ha llegado hasta nosotros, procedente especialmente de las civilizaciones antiguas:

Los filósofos presocráticos, como Anaximandro y Empédocles, influenciaron significativamente los primeros pensamientos sobre el origen de la vida. Anaximandro sugirió que la vida comenzó en un ambiente húmedo y que las primeras criaturas emergieron del agua. Empédocles, por su parte, propuso una teoría en la que los elementos básicos, tales como tierra, aire, fuego y agua, se combinaban bajo influencias divinas para dar forma a seres vivos. Estas ideas reflejan una curiosidad temprana por los fenómenos naturales y una búsqueda de explicaciones sobre la transición de lo inerte a lo animado.

Un mito griego habla de la capacidad fertilizadora del viento; otros sugieren que todas las criaturas nacieron en el océano o que la madre Tierra produjo hierbas, flores, árboles y animales fertilizados por la lluvia de Urano. El Talmud hebreo nos habla de la creación del hombre a partir del polvo; la Biblia, del barro.

Las civilizaciones egipcias también presentaron sus propias concepciones del origen de la vida. Según los mitos de la creación, como el del Ogdoad y el Ennead, el mundo emergió del caos primigenio, siendo el agua el elemento primordial del cual nacieron los dioses. El dios Atum, considerado un creador, surgió del Nun, el océano eterno, y a través de él, los primeros dioses y la tierra fueron formados. Estos relatos muestran el papel del agua como fuente de vida, similar a otros mitos antiguos.

Es decir, el ser humano siempre ha relacionado el origen de la vida y el planeta que lo sustenta.

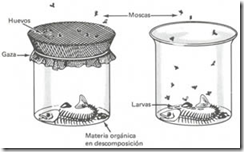

Cuando la ciencia se comenzó a organizar y sistematizar, esta idea se plasmó en la teoría de la generación espontánea, que afirmaba que los seres vivos nacían de forma espontánea de la materia orgánica en descomposición, incluso de la materia inorgánica. Sus defensores creían que los gusanos nacían del suelo; las ratas, de la basura, y las moscas, de los alimentos en descomposición.

El primer intento para derrotar esta teoría lo protagonizó Francesco Redi (1626-1697), quien llevó a cabo un experimento consistente en dejar unos trozos de carne en unos frascos: cerró uno con pergamino; otro, con gasa y dejó un tercero destapado. Al cabo de unos días, comprobó que había gusanos en el frasco abierto, pero no en los cerrados. Una observación demostraba la teoría de la generación espontánea, pero la otra la contradecía.

Redi concluyó que los gusanos procedían de los huevos que las moscas habían depositado sobre la carne, y no aparecían en los frascos cerrados por la imposibilidad de que las moscas entrasen en ellos.

En el siglo XVIII, Lazzaro Spallanzani proporcionó una de las primeras objeciones científicas a la teoría de la generación espontánea. Con sus experimentos, demostró que si se hervían y sellaban frascos con caldo, no aparecían microorganismos, sugiriendo así que estos provenían del aire en lugar de generarse espontáneamente. Sus descubrimientos prepararon el terreno para refutaciones futuras más sólidas sobre el origen de los microorganismos.

Aun después de este experimento, siguió la polémica sobre una teoría que había llegado a convencer a científicos como Aristóteles, Descartes o Newton, y fueron muchos los que intentaron demostrar con experiencias su validez.

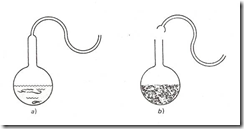

La controversia quedó definitivamente solucionada cuando Louis Pasteur (1822-1895) llevó a cabo un experimento con el que ganó un premio de la Academia de las Ciencias de París, en 1862. Su experiencia consistió en introducir un caldo de carne en distintos matraces, los cuales tapó con un tubo hueco doblado en forma de S, de manera que el aire pudiera salir y cualquier microorganismo que entrase quedaría en la parte cóncava del tubo. Hirvió ambos compuestos y comprobó que ninguno de los caldos se contaminaba con el paso del tiempo. A continuación, cortó el tubo de uno de los matraces dejándolo descubierto y observó que era ese el que, en poco tiempo, resultaba colonizado por multitud de organismos vivos. La teoría de la generación espontánea quedaba, así, totalmente invalidada.

En 1953, el experimento de Miller-Urey fue un hito en el estudio del origen de la vida. Simularon las condiciones de la Tierra primitiva en un sistema cerrado que contenía agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y mediante descargas eléctricas, se logró la síntesis de aminoácidos básicos. Este experimento demostró que las moléculas orgánicas necesarias para la vida podían formarse en condiciones prebióticas.

Hoy en día, las teorías antiguas sobre el origen de la vida son vistas con respeto dentro de la comunidad científica, ya que representan los primeros intentos humanos por entender nuestro entorno. Aunque muchas de estas teorías han sido refutadas, han servido de base para el desarrollo del pensamiento científico y evolucionista actual, ilustrando un legado intelectual que sigue presente en la ciencia moderna.