El viaje de un naturalista

Charles Darwin (1809-1882) se embarcó como naturalista en el Beagle para realizar un largo periplo alrededor del mundo entre 1831 y 1836. Sus múltiples observaciones se ajustaban bastante a la idea de una evolución de las especies. Pero él no podía aceptar esta idea en tanto no encontrara un mecanismo convincente para explicar las adaptaciones que ponía en evidencia la teología natural de Paley.

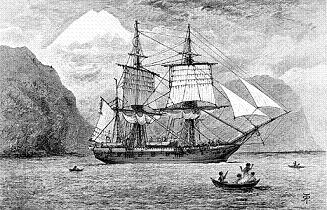

El Beagle, barco en el que Darwin maduró su teoría evolutiva.

Desde el momento de su regreso, empezó a reunir todos los datos conocidos sobre las variaciones de los seres vivos. Visitó a menudo a los criadores, que tenían una gran experiencia al respecto con sus animales domésticos, y él mismo se lanzó a la cria de palomas.

Los criadores trataban de mejorar sus especies, pero eran incapaces de producir directamente los cambios deseados. Tenían que observar la diversidad de los recién nacidos en su criadero y esperar que se produjeran ligeras variaciones en el sentido esperado. Después, preparaban cruces entre los individuos escogidos. Estas técnicas de selección artificial habían permitido crear la multitud de variedades actuales.

Pero, ¿cabe imaginar en la naturaleza un proceso equivalente a ese trabajo meticuloso?

La explosión demográfica

Darwin descubrió su idea leyendo las obras del pastor británico Thomas Robert Malthus (1766-1834).

Malthus, economista «pesimista», había observado la rapidez con que se producía el crecimiento de la población humana… que llevaba directamente a la catástrofe, ya que los recursos alimenticios no podrían soportar mucho tiempo ese ritmo. Este razonamiento es aplicable a todas las especies. Si cada individuo produjera tantos descendientes como le permite su constitución, y si todos esos descendientes hicieran lo mismo, asistiríamos a una auténtica explosión demográfica de cada especie.

Darwin había calculado, por ejemplo, que al cabo de 700 años una pareja de elefantes tendría ¡19 millones de descendientes!

Pero los organismos más pequeños ofrecen cifras todavía más astronómicas. Una bacteria de 100 micras cúbicas que se divida cada hora (es decir, a un ritmo bastante lento, pues en realidad pueden hacerlo cada veinte minutos) producirá cada día unos diecisiete millones de individuos, al cabo de una semana un volumen de individuos superior al de la galaxia y al cabo de once días, superior al de todo el Universo conocido.

Una especie más próxima a nosotros: una pareja de piojos, productora de 250 huevos que, a su vez, no tardan más de 18 días en alcanzar su madurez, tendrá en cuatro meses más descendientes (4,7-1014) que cabellos hay en la Tierra.

De forma más poética podemos decir que, si todas las semillas de un manzano dieran un nuevo manzano, el primer manzano tendría, antes de ser centenario, una descendencia que cubriría la superficie de 185 trillones de planetas como el nuestro.

Sin embargo, es fácil comprobar que en la naturaleza los efectivos de cada especie se mantienen estables y sólo sobreviven y se reproducen ciertos individuos. Por tanto, tiene que existir alguna forma de competición, una lucha por la vida.

La selección natural

Los individuos de una misma especie nunca son exactamente iguales. La supervivencia y la reproducción de un determinado individuo dependen en parte de sus cualidades individuales: los individuos que posean unas características favorables tendrán más descendientes que los demás.

Además, si se admite que las variaciones individuales son generalmente hereditarias, las que sean favorables tenderán a difundirse entre la población, mientras que los caracteres más bien desfavorables serán eliminados.

Esta reproducción diferencial es el proceso de la selección natural: el trabajo consciente del criador es sustituido por la mecánica ciega de la lucha por la existencia. Para Darwin, las variaciones son continuas y a menudo ínfimas. Pero, a lo largo de las generaciones, la acción universal, escrupulosa, de la selección natural acumula esas variaciones y transforma progresivamente a los organismos. Existe adaptación y diversificación de las especies.